薬剤師のなるためには、薬剤師国家試験に合格する必要があります。ではその試験の難しさはどうなのでしょうか。

108回の薬剤師国家試験の厚生労働省公式の合格率は69%でした。

合格率が7割程度というのは、合格するのは難しいといえるのではないでしょうか。

さらに真の合格率は62.6%となっています。真の合格率で見ると6割弱となるので、大変なことがわかります。

なぜ薬剤師国家試験の合格は難しいのか、真の合格率とは何か、気になるところではないでしょうか。

厚生労働省のデータを参考に薬剤師国家試験の合格が難しい理由について解説します。

薬剤師を目指している皆さん、薬学生のみなさん、薬剤師国家試験の実情を知ることができると思いますので、ぜひ最後まで読んでください。

薬剤師国家試験合格率の実状

まずは薬剤師国家試験の合格率の推移を見てみましょう。

101回(2016年)~108回(2023年)の薬剤師国家試験の出願数、受験者数、合格者数、合格率は次の表のようになっています。

101回の合格率は役77%となっていましたが、105回以降は70%を割り込んでいます。

冒頭で、厚労省公式の合格率は69%だけど、真の合格率は62.6%だと言いました。真の合格率とは何か?

厚労省公式の薬剤師国家試験の合格率は、受験者数に対する合格者の割合で計算されています。

ですが、出願者数と受験者数をみると毎年1500人程度の差があります。

これは国家試験に出願はしたけど受験できなかった人数が1500人程度いるということです。

この受験できなかった人数を不合格者とみなし出願者数に対する合格者数の割合を求めたのが真の合格率となります。

数値を見るとわかるように、毎年厚労省公式の合格率より6~8%程度合格率が下がるのがわかります。従って実際の合格率は6割弱と言えます。

ではなぜ受験できない人数がこれだけいるのか疑問に思うでしょう。

この理由は後で説明します。

薬剤師国家試験の合格が難しい理由

真の合格率が6割弱になってしまっている主な理由として

- 勉強する範囲が広く問題数が多い

- 足きりがある

- プレッシャーがハンパない

- 合格ラインがわからない

- 受験させてもらえない

という点が挙げられます。

それぞれ、詳しくみていきましょう。

勉強する範囲が広く問題数が多い

厚生労働省の薬剤師国家試験のホームページで確認すると、大きく分けると7科目、全345問あります。

それぞれの科目に必須問題と一般問題。一般問題には理論問題と実践問題があります。4年制のころに比べて、6年生になり問題数が非常に多くなっています。

実際、それぞれどんな出題基準・勉強範囲となっているのかについては、「薬剤師国家試験出題基準」に記載されています。

勉強の範囲が広いのですが、薬剤師国家試験には参考書があります。参考書として有名なのが薬学ゼミナールが発刊している「薬剤師国家試験対策参考書」通称青本があります。この青本、9冊あって積み重ねると高さは28cm位になります。重さは11Kg以上となります。これを3周くらいやり込むのが主流だそうです。

薬剤師国家試験に合格するには勉強範囲がもの凄く広いので、非常に大変です。

薬剤師国家試験には足切りがある

薬剤師国家試験には足切りラインがあり、この条件に当てはまってしまうと無条件で不合格となってしまいます。

薬剤師国家試験の足切り条件は

- 必須問題の70%未満の得点

- 必須問題の各科目で30%未満の得点

- 禁忌肢を設定数以上選択

必要問題の70%未満の得点

必須問題は7科目で90問あります。70%未満だと足切りになるので63問以上の正解数が必要となります。ただし、国家試験では時々問題に回答がない、問題の設定がおかしいなどの理由で問題が廃問となることがあるので、その際は70%以上に必要な回答数は変更になります。

必須問題の各科目で30%未満の得点

各科目の足切りを回避するために必要な正解数は以下のようになっています。

《足切り条件》

| 物理・化学・生物 | 15問 | 5問 |

| 衛生 | 10問 | 3問 |

| 薬理 | 15問 | 5問 |

| 薬剤 | 15問 | 5問 |

| 病態・薬物治療 | 15問 | 5問 |

| 法規・制度・倫理 | 10問 | 3問 |

| 実務 | 10問 | 3問 |

苦手な科目があったとしても、ある程度はできるようにしておかないと受からないということですね。

禁忌肢を設定数以上選択

全問題の345問の中で、「これだけは薬剤師として選択してはいけない」という選択肢となっています。この禁忌肢はどの問題のどの選択肢が対象なのか、分からないのが困るのですが、いくつかある禁忌肢のうち設定数以上選択した場合足切りになります。

ちなみに導入された104回以降、2問以上選択した場合足切りとなっています。つまり許される禁忌肢の選択数は1問のみです。

試験のプレッシャーが半端ない

薬剤師の資格が必要な職場、病院や調剤薬局などの就職が決まっている場合、薬剤師の国家試験に不合格だと免許が交付されないので内定が取り消しになります。職場によっては研修生や事務職員としての採用はあるかもしれませんが、働けたとしても低い給与になってしまいます。

従って国家試験に不合格だと職を失う、また翌年の試験に向けて国家試験対策の予備校に通うなど、費用が掛かってしまいます。得られる収入がなくなり新たな支出が出てしまう。このプレッシャーはハンパありません。落ちたら大変!という強烈なプレッシャーを抱えながら広い範囲の勉強をするのですが、試験当日もハードな日程でプレッシャーがかかります。

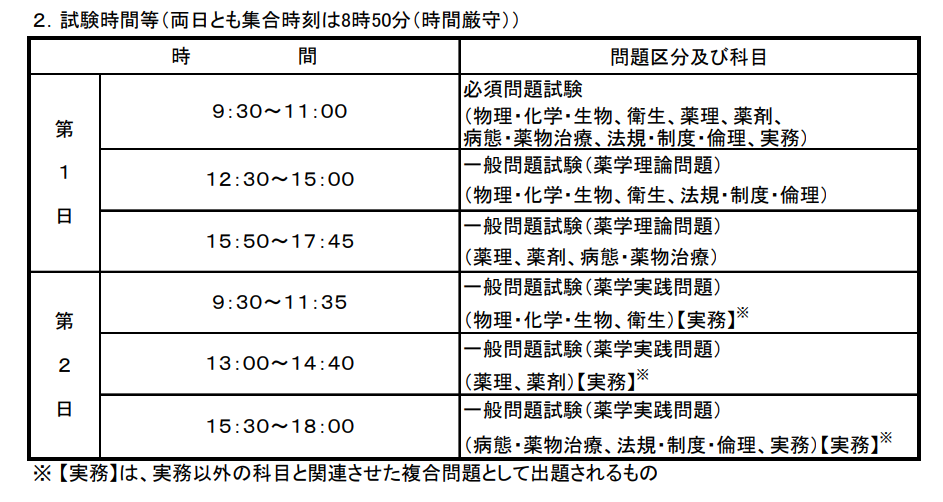

その試験日程は2日間に渡ってビッシリ、これだけ集中力を保つ必要があります。

また問題数に対する試験時間が意外と短いです。例えば最初の必須問題、90問に対し試験時間は90分。1問1分です。その他は1問当たり2分半程度となっています。解けない問題が続いたりすると焦りが生じ、さらにプレッシャーを感じてしまいます。

厚生労働省HPより

合格するにはこれら様々な強烈なプレッシャーに打ち勝つ必要があります。

薬剤師国家試験の合格点がわからない

薬剤師国家試験は何点取ると合格という基準が決まっていない相対基準となっています。厚労省が設定した合格者数となるように合格点を変動できるので、安心して合格者数を確保できるというメリットがあります。

しかし、どれだけ点数をとれば合格なのか不安ですし、合格発表まで胃が痛くなる状況です。

得点ではなく合格者数が決められているので、何点取るかではなく不合格になる下位約35%に入らないように、ひたすら点数を積み上げる必要があります。

また今後薬剤師の必要な人数が減る可能性もあることから、合格者数も減らされる可能性もあります。そのあたりも注意が必要です。

薬学部が受験生を絞り込む

薬剤師国家試験を受験させてもらえないということがあります。

下の表は薬剤師国家試験の出願者数と受験者数の差ですが、例年10%程度の学生が薬剤師国家試験に出願しているにもかかわらず受験することができていません。

実際、試験当日に体調不良のため試験を受けられなかった人もいますが、大抵は大学が卒業試験などで不合格にし卒業できなかったため、受験できない学生となっています。

また大学によっては出願前に卒業試験を行い、出願すらさせてもらえないケースもあります。

ではなぜ受験させないのか?

どれは薬学部の評価を上げるためです。薬学部、特に私立大学の薬学部ですが、6年制薬学部は薬剤師を養成する学部ですので、薬剤師国家試験合格率の数値は受験生や進学希望者にとって学部選びの大きな判断材料の一つです。従って私立大学薬学部は経営面で学生集め・受験生集めのため合格率を高くしようと試みます。

例えば100人受験して合格者が50人であれば、合格率は50%。ですが合格する見込みが薄い40人を受験させなかった場合、60人受験で50人合格となるので、合格率は83.3%に上がります。

このように合格する見込みの少ない学生を卒業試験などで足切りしておくと、厚労省公式の合格率は上がります。

国家試験に合格することが難しいのはもちろん、受験するために大学を卒業するのも難しいともいえるんです。

まとめ

いかがでしたか?薬剤師国家試験は簡単に受かるものではないことがお分かりいただけたと思います。

出題範囲が広く、問題数も多いので、勉強するのは大変です。足切りもあるので、どの分野もそれなりにできるようにしておく必要もあります。

とはいえ受験生はみんな条件は同じです。しっかり勉強した人が合格して薬剤師として働くことができますので、是非頑張って国家試験と突破してください。

は?顔や身バレ・プロフィールも調査!-1-150x150.jpg)

コメント